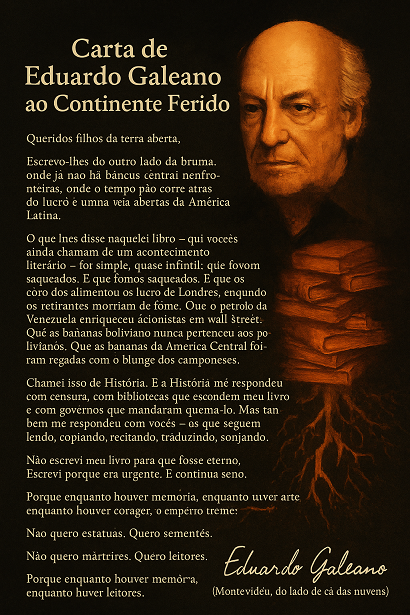

Carta de Eduardo Galeano ao Continente Ferido

Queridos filhos da terra aberta,

Escrevo-lhes do outro lado da bruma, onde já não há bancos centrais nem fronteiras, onde o tempo não corre atrás do lucro e onde os livros se escrevem com a alma dos que sangram.

Meu nome talvez lhes soe familiar. Fui apenas um cronista das dores de um continente, um colecionador de cicatrizes, um tradutor das veias abertas da América Latina.

O que lhes disse naquele livro — que vocês ainda chamam de um acontecimento literário — foi simples, quase infantil: que fomos saqueados. E que continuamos sendo.

Disse que o ouro dos Andes virou coroa na Europa. Que o açúcar de Cuba adoçou cafés em Paris enquanto deixava os negros em silêncio. Que o café brasileiro alimentou os lucros de Londres, enquanto os retirantes morriam de fome. Que o petróleo da Venezuela enriqueceu acionistas em Wall Street. Que o estanho boliviano nunca pertenceu aos bolivianos. Que as bananas da América Central foram regadas com o sangue dos camponeses. E que os conquistadores mudaram a indumentária: antes eram armaduras, agora são ternos.

Chamei isso de História. E a História me respondeu com censura, com bibliotecas que escondem meu livro e com governos que mandaram queimá-lo. Mas também me respondeu com vocês — os que seguem lendo, copiando, recitando, traduzindo, sonhando.

As veias seguem abertas. Mas agora, mais do que nunca, a dor pulsa junto da esperança. Porque há quem resista. Há quem diga não. Há quem plante onde antes se destruía. Há quem escreva onde antes se silenciava.

Não escrevi meu livro para que fosse eterno. Escrevi porque era urgente. E continua sendo. Mas se hoje posso lhes pedir algo, não é que repitam minhas palavras — é que escrevam as suas. Com sua terra, sua fome, sua língua. Com sua ternura. Com sua fúria.

Não quero estátuas. Quero sementes.

Não quero mártires. Quero leitores.

Porque enquanto houver memória, enquanto houver arte, enquanto houver coragem, o império treme.

(Montevidéu, do lado de cá das nuvens)